舆情事件:家长外地返回未报备,教育局开除孩子学籍引热议,当地迅速撤回处置方案。

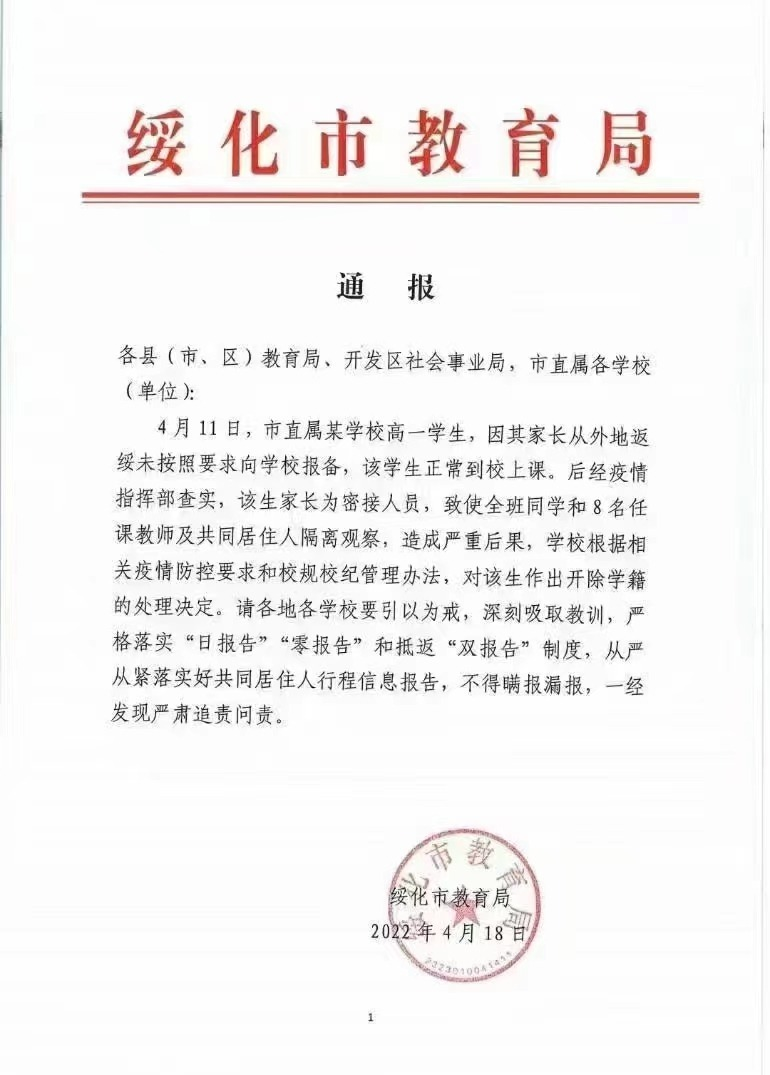

4月19日,网上一份落款为“绥化市教育局”的通报称,4月11日,黑龙江绥化市直属一学校高一学生,因其家长从外地返绥未按要求向学校报备,对该生做出开除学籍的处理决定。该通报在网上引起了热议,登上多个平台的热搜榜,微博相关话题总阅读量超1.5亿。

舆情发生后,绥化市应对新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部通报,绥化市教育局和绥化市第二中学对疫情防控政策理解有偏差,做出的决定不当,责令学校整改、学生正常上课、撤销绥化市教育局通报,对相关责任人作出处理。

绥化市市长表示,该事属于疫情防控指挥部的事情,不属于教育局处置,疫情防控指挥部并没有同意该处置方案。并表示,该文件“没有效力的”。

舆论反应:媒体指出此举无法可依,层层加码不可取,网民认为处置方式失当。

事件发生后,国内媒体跟进报道,多家媒体刊发评论。光明网评论指出,防控措施应该保持温度,不能层层加码,更不能上纲上线。对于大中小学的疫情防控,应该以教育学生养成卫生习惯,提高个人防护意识为主。同时,对学生进行教育惩戒,必须依法依规,不能任性使用行政权力,剥夺学生的受教育权。只有坚持依法治教,才能切实维护师生权利和正常的教育教学秩序。

此外,光明网还反映一个现象,拿学生的“受教育权”作为约束条件,来“逼”学生、家长执行有关疫情防控规定,是一些地方教育部门、学校的“加码”做法,诸如此类,还包括家庭直系亲属不接种疫苗,不准学生入学等。这不仅是公权力的滥用,还涉及触犯了法律法规。《宁波日报》指出,称《未成年人保护法》规定,即便家长因违反防疫规定需要接受处罚,但不能牵连孩子。同时还规定:“学校应当保障未成年学生受教育的权利,不得违反国家规定开除、变相开除未成年学生。”显然,未成年人的受教育权应依法保障,学生即便未报备,也不符合开除规定,岂能随意将其开除。

翻阅媒体的报道即可发现,防疫工作“层层加码”引发的舆情事件,主要发生在基层。其中原因,《北京青年报》评论员指出,基层存在一种能力小、责任重的内在矛盾。为了应付自上而下的压力,基层往往会结果导向,而忽视过程中是否合法合规,以及社会观感如何。于是层层加码、甚至“宁可办错,不能放过”等一些过头做法就屡屡发生。就以绥化这件事而言,教育部门很难掌控家长的真实行动轨迹,也无法对家长实施什么处罚,但它又要避免出现问题时被追责,就只能从学生下手。

监测显示,主流民间舆论观点认为当地部门的处置方式失当,绥化市教育局及涉事学校开除学生学籍的处置方式无法律依据,处置学生的行为更多的是对增加防疫风险不满的宣泄。

舆情分析师观点:基层不能闻“疫”色变,以防疫之名滥用公权力会造成公信力流失。

疫情发生以来,基层防疫工作压力很大,出现了闻“疫”色变的情况,对外地回来的人员,实行“层层加码”,有意通过提高通行难度劝返群众。造成政府与群众之间产生矛盾、隔阂。

在此事件中,家长未及时报备,“连坐”孩子被开除学籍的处罚,无法可依无理可据,而更像是一种宣泄和示威,明显是不恰当的。事实上,层层加码、甚至“宁可办错,不能放过”等一些过头做法就屡屡发生。防疫工作固然重要,切不可以防疫之名,滥用、过度使用公权力,甚至使用公权力向群众宣泄不满,否则不仅不利于防疫工作的开展,还会因为与群众之间出现矛盾,而导致公信力的流失。

近段时间以来,全国疫情形势出现了一段规模不小的反弹,各地疫情防控也进入紧急状态。长期的高压工作使得基层工作者出现一定的情绪是可以的,但这样的情绪通过使用公权力,向群众宣泄是不合法也不合理的。基层干部、公职人员应多一些法治思维,珍惜人民赋予的权力,时刻警示自己,依法用权、秉公用权,扎扎实实用行动践行“权为民所用,情为民所系,利为民所谋”的誓言。同时,有关部门也应当给予基层工作者一定的关怀,在他们忙于防疫工作需要帮助的时候,也能够及时得到帮忙。

(作者:海南舆情研究中心舆情分析师 蔡磊)